太田省吾『劇テクスト集(全)』

発行/早月堂書房 発売/健康ジャーナル社 2007年

帯に大杉連が書いている。

太田省吾の言葉に触れなければ、僕は俳優にはならなかった。彼から教わったのは劇の在り方だけではなく、人として生きるための流儀だった。転形劇場が解散して19年、〈太田省吾の目〉は今も僕の中に棲みついている。

転形劇場の芝居は3本見ている。はじめが「小町風伝」だった。たまたま、友人の詩人が上演の委員会にかかわっていたので、付き合って観ることにしたのだった。1982.7、芦屋のルナホールだった。他に「水の駅」「地の駅」。「千年の夏」も観たかも知れない。「地の駅」は大谷石地下採掘場跡で見た。黙劇だから、見る側も緊張を強いられるところがあって、静かに観ている。芝居が後半になったころ、観客の一人が煎餅か霰をむしゃむしゃと食べだした。そして、大きくはなかったけれど、へらへら笑いだした。近くの人が、グループの人に「静かにさせなさい」というようなことをいった。そんなことがあった。この劇団にはじめて出合った人なのだろう。田舎にまで足を運ぶのだから、グループの誰かに誘われて付き合わされての観劇だったのだろう。私には、この劇団の黙劇が観客を選ぶことで成り立っているところに、ある種の限界を感じざるを得なかった。

鳩村衣杏の本

このひとBL界のひと。職業物をとくいとしています。おすすめは、いろういろあるけれど、「共同戦線は甘くない」が私がツボにはまった作品です。

「同い歳で同じ名前、なのに顔も成績も女子の人気も負けっぱなしの主人公とライバルとが、洋菓子店とパン製造会社のコラボを舞台」にしてのBLです。菓子職人とパン職人の違いをネタにしているところが、私的にはうけました。

このはら・なりせ と読みます。BL(ボーイズラブ)界では超有名な作家さんです。以前、勤めていた図書館では、BL本のリクエストにもしっかりと応えていたのですが、この作家のご注文はありませんでした。BL好きの利用者に聞いてみると、持って置きたい本は自分で買うから、と言われました。読みたい情熱度からすると、リクエストが読みたい本ではあるのですが、持って置きたい度数は低い本なのですね。

「箱の中」「美しいこと」「秘密」が講談社文庫で一般書として出版されています。

三浦つとむの本

三浦つとむは在野の研究者。時枝誠記の「言語過程説」を発展させた。吉本隆明の「試行」の同人であった。

板倉聖宣、亀井秀雄、南郷継正、池原悟らに影響を与えた。私も三浦つとむ学派の一人である。三浦つとむに出会ったことで、武谷三男や板倉聖宣に早く出会うことができた。

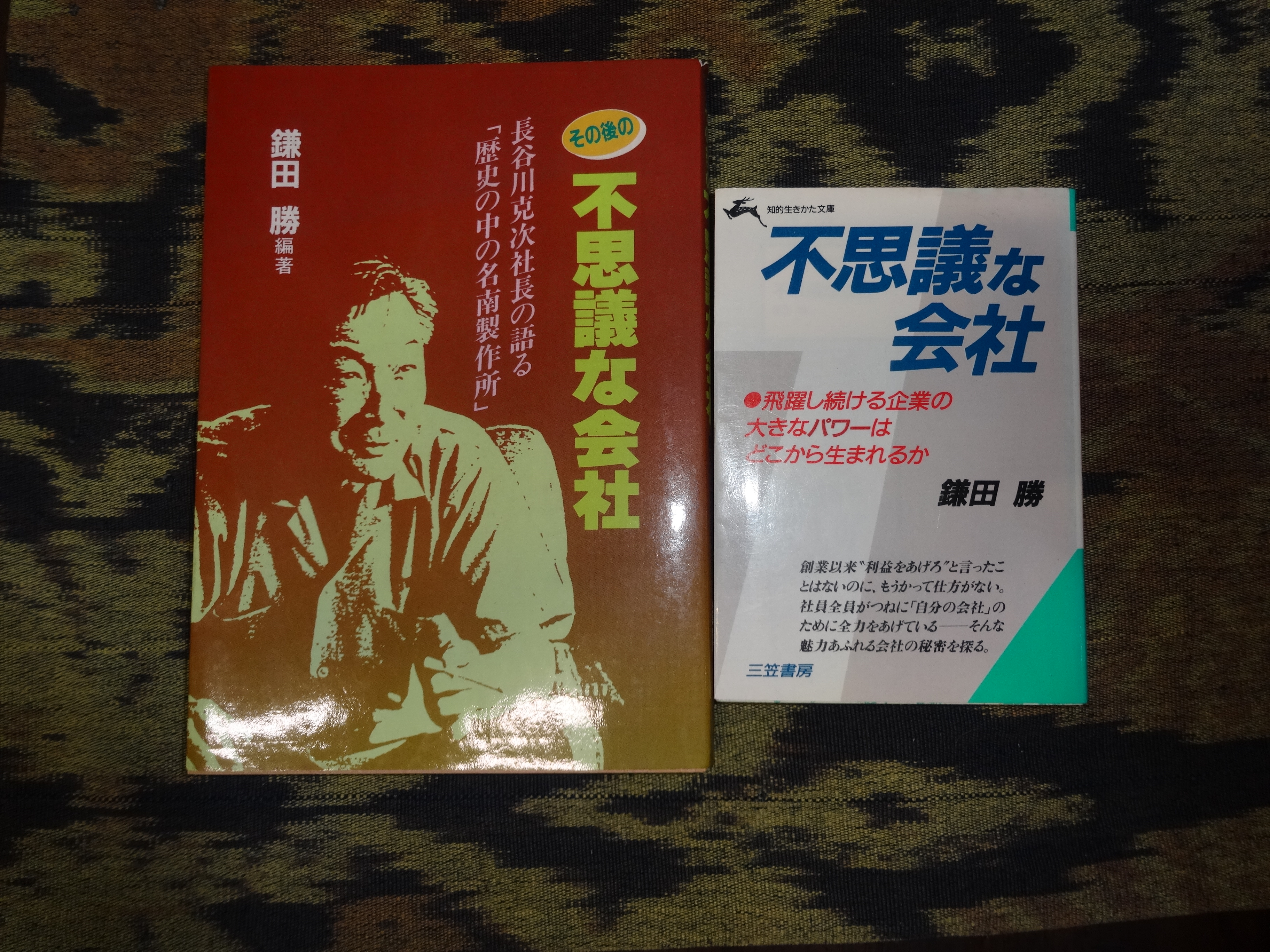

不思議な会社の本

大府市にある名南製作所が不思議な会社なのです。

田中克彦の本

社会言語学者。ことばについて考えるとき、田中克彦や三浦つとむならどう考えるのだろう、ということを軸にしている。

「言葉と国家」(1981)でドーテの「最後の授業」が、実はもともとドイツ語文化圏の話であることを指摘し、国語教育で国語愛の教材として取り上げられていたことを批判した。その後、この教材は一斉に消えた。1960年生まれの教育学者が、消えた教材として残念がっていたのが不思議だ。

許可をください シリーズ / 烏上あきら

読書メーターに「中小化学薬品製造業、喜美津化学の品証部と製造部の2人の話。仕事描写が丁寧で凄く良い!」とあった。

5巻目の「君にもわかるISO」では大いに笑えた。

「ですからね、さっきから何度も言ってますが、イソを取得するのが喜美津科学的に避けられない以上、会社もゆくゆくはコンサルタントを入れるつもりはあるんですよ。けれどコンサルタンとを頼むのはけっこう費用がかかるんです」(営業部の矢野)

「コスト削減が強く求められるこのご時世にだね、イソ取得の費用を少しでも軽減しようとする社内努力は必要不可欠でしょう。……」(工場長の浦野)

「工場長、お説はごもっともだと思いますがね。今じゃ猫も杓子もアイソ、アイソで、審査機関でさえ雨後の竹の子みたいに乱立しているってゆうじゃないですか。……」(製造部長の竹中)

……

「ISO(アイエスオー)9001シリーズの取得についての私の個人的な意見を言わせていただけば、もう少し早い時期から始めるべきだったと思います」(主人公の一人、品証主任の阿久津弘)

……それを眺めて、弘はまた思った。/愛想よしのオヤジが、磯の浜辺でワイワイと。/微笑ましい。それは確かに微笑ましいのだが。

(―あの、磯でも愛想でも構いませんから、『ISO(アイエスオー)の呼び方をミナさんでそろえたほうがいいんじゃないでしょうか)と。

いいよなあ、こういうの。

雑誌「饗宴」

高橋睦郎と多田智満子、鷲巣繁雄が創刊した同人誌で、書肆林檎屋が発行していた。20歳代のころは耽美や浪漫に魅かれてもいたので、こういう詩誌をよんでいたのだった。神戸の同人誌「たうろす」を読んだ記憶があるが、これはまだ物置から発掘できていない。こちらは立ち読みが主だったのかもしれない。

臨時増刊「呉茂一先生追悼号」は、追悼記の書き手として、河底尚吾、河谷龍彦、後藤得三、齋藤茂太、塩野七生、篠田一士、澁澤龍彦、朱牟田夏雄、津田季穂、寺田透、中村光夫、三浦一郎。追悼論文として、荒井献、今道友信、久保正彰、村川堅太郎、木村栄一が書いている。追悼詩、高橋「泣き女の歌」、多田「後姿に」、鷲巣「閒道の歌」。

塩野七生「借金の証文のこと」では、イタリアでの生活が始まり、生活費は日本からの送金に頼るのだが、60年代前半ではお金がアメリカの銀行を経由することになり、それが遅れる。その時は、ローマの文化会館の館長である呉先生に借用を願い出る。

「先生はいつも心よく貸してくださったが、必ず証文を書かせられる。第一回目は、私とて日本人だから、一瞬ポカンとしたけれど、二度目からは、それがごく自然にやれるようになった。それどころか、証文を書いてお金を借りると、返さないでも先生の奥様から

「塩野さん、今夜はお刺身がとどいているから食べにいらっしゃい」

というようなおさそいを受けても、堂々とお邪魔できる感じになるから不思議だった。といっても、次の借金を申し込む前に、たいがいは前のは返していたけれど。先生の御心の底に、そういう配慮があったかどうか、私は知らない。しかし、少なくとも先生は親しき仲にも礼儀あり、を地でいっているような方だったから、こういう配慮をされてのことであると思う。

よく人は、先生のこういうところを嫌って、親しみのない人だと言った。しかし、親しさをやたらと振りまく人の多くが、しばらくして悪口雑言を陰で言う結果になることを考えれば、私には呉先生のなさり方のほうが、よほど好ましく思い出される。それは、ある一定の距離を保っているほうが交き合いが長く続く、ということかもしれない。先生は終始都会人でおられた。」(P23~25)